أثناء ورشات سيناريو مع صديق سينمائي عزيز، كنت ساعات باتعمّد إني أقترح أفكار مالهاش وزن بس عشان نكمّل الكلام والتفكير ومانعطّلش ذهننا. في الحالات دي، صديقي كان بيوقّف الورشة ويهزّر معايا ويصطنع القنعرة ويقول: “أنت ليميتد”، يعني محدود بالانجليزي. كان قصده إن أنا دكتور وبتاع أبحاث وحاجات عقلانية وكده، بس المفروض هو يكون الفنان المبدع ال”أنليميتد”، يعني بلا حدود. في السياق ده، الفرق بين الشخص المحدود والشخص اللي مالوش حدود هو بالضبط الفرق النمطي بين العامل التقني المحبوس في أفكاره وأدواته الموروثة، والفنان المبدع العبقري اللي يقدر يتخطى الأفكار والأدوات دي عشان يخلق حاجة جديدة من اللا شيء.

في الكتابات المعتادة عن يوسف شاهين، النقاد بيحبوا يشرحوا ليه وإزاي يوسف شاهين كان مبدع بلا حدود. ممكن نقسّم التحليلات دي نوعين: أولاً نوع جمالي أو إخراجي، مرتبط بتحليل الكادرات وحركات الكاميرا والخطوط الدرامية في أفلام زي “باب الحديد” و”الأرض” و”الإسكندرية ليه”، اللي بتُعتبر أفلام فنية، و ثانياً نوع تاريخي وسياسي واقتصادي، مرتبط بقدرة يوسف شاهين على إنتاج أفلام زي “العصفور” أو “حدوتة مصرية” أو “جميلة الجزائرية” اللي بتهضم السياق التاريخي اللي كان عايش فيه في صالح إنتاج خطاب سياسي جديد وممنهج.

في النوعين من التحليلات، يوسف شاهين يبدو وكأنه منارة في أرض الظلمات، المعلم الكبير اللي وصّل السينما المصرية إلى العالمية عبر قدراته الشخصية الخارقة، رغم الظروف الإنتاجية والإخراجية الصعبة في وقته، بغض النظر عن مئات البشر اللي سندوا أعماله عبر السنين، وزوّدوا لون وشخصية خاصة في أفلامه. هنا ممكن نذكر مساعدينه اللي بقوا سينمائيين مشهورين زي شادي عبد السلام ويسري نصر الله، والمنتجين اللي موّلوا أعماله زي حسين القلا، والعمال اللي حققوا أفكاره زي الماشينيست حسن جاد. في غياب الشخصيات دي عن سيرة يوسف شاهين، المخرج بيتحوّل من بني آدم عاش واتنفس وأنتج في ظروف تاريخية محددة إلى مبدع وحيد فريد ضد تيار العصر.

إذا اعتبرنا إن شاهين فنان مالوش مثال، مانقدرش نفهم إزاي الظروف اللي نشأ فيها أثّرت في شغله وإنتاجه الفني. ضمن الظروف دي، ممكن نتكلم عن نشأته في الإسكندرية، ومشواره التعليمي من أول مدرسة فيكتوريا لغاية دراسته في أمريكا، ورحلاته عبر العالم في مهرجانات ومناسبات ثقافية غذّت ثقافته السينمائية، وعلاقته بصناعة السينما التجارية أول ما رجع مصر، وانتمائه للناصرية ثم نقده لها بعد الهزيمة في 1967، ودخوله التدريجي في عالم الثقافة والنضال وتأثير العالم ده في أفلام زي “المصير” و”هي فوضى؟”.

يعني إذا اعتبرنا إن شاهين مبدع عبقري بلا حدود، هنفتكر إن الظروف دي كلها عبارة عن عوائق لازم يتخطاها عشان يعرف ينتج أفلام مبهرة بالإمكانيات المتاحة. في المقابل، إذا اعتبرنا إن يوسف شاهين بني آدم عادي في ظروف عادية، مانقدرش نفهم إيه اللي فرّق بينه وبين مخرجين ثانيين اشتغلوا وأنتجوا وحتى ناضلوا في نفس الظروف. إذا شاهين ماكانش عبقري، إشمعنى دوره كان فريد في تاريخ السينما المصرية بالمقارنة بالمخرجين اللي عاصروه زي صلاح أبو سيف وهنري بركات في بداياته، أو محمد خان وداوود عبد السيد في نهايات مشواره. طبعاً جزء من الإجابة مرتبط بالضوابط المادية والثقافية اللي بتحكم ذاكرة الفنان في الوسط الثقافي، ومن ضمنها إرادة مؤسسات الدولة في تكريم شخص عنده نفوذ زي يوسف شاهين، وتحديد نوع الأفلام والمخرجين اللي ينفعوا يكونوا خالدين واللي ماينفعش إلا إنهم يكونوا منسيين.

الوعي ده مابيخرّجناش من المأزق الآتي: إذا اعتبرنا إن يوسف شاهين مالوش حدود، مش هنفهم الحدود المادية والتاريخية والجمالية اللي حجّمت شغله، وإذا اعتبرناه محدود، مش هنفهم إيه اللي خلّاه مميز في تاريخ السينما المصرية. اقتراحي عشان نخرج من الدوامة دي، إننا مانفكّرش في الحدود وكأنها معادلة بين تحجيم وتحرر البني آدم وخصوصاً الفنان جوة المجتمع، وإنما إننا نفكّر فيها كحدود على تفكيرنا في الفروق بين البني آدم والمجتمع من أساسه. اللي بيميّز يوسف شاهين مش إنه كان محدود أو متحرر بالنسبة للمجتمع اللي كان عايش فيه، وإنما إنه ماكانش مهتم بالحدود بين ممارساته في الفن والإخراج والإنتاج والإعلام والثقافة والسياسة والمجتمع في العموم. شاهين كان مخرج طبعاً، وإنما كان برضه منتج ومعلم وناقد ومثقف ومناضل ومواطن، وكان بيتحرك بين العوالم دي بلا حدود ثابتة.

في التحليلات المعتادة لأفلام يوسف شاهين، سواء كانت جمالية أو تاريخية، الناقد بيقرأ شخصية يوسف شاهين وأفلامه عن طريق خانات محددة ومحدودة. فمثلاً ممكن يحلل الخطوط الدرامية الرئيسية في “الناصر صلاح الدين” ويربطها بالخطاب القومي السائد في الزمن ده، بدون ما يحط الفيلم في السياق الجمالي العالمي اللي ظهر فيه “الناصر صلاح الدين” بالتزامن مع نوعية أفلام تاريخية إيطالية وأمريكية اشتهرت في الخمسينيات تحت اسم ال”پیپلوم” (peplum). كون إن الربط ده نادر في الكتابات النقدية عن يوسف شاهين بيعبّر عن حدود الكتابات دي، لإن يوسف شاهين نفسه كان مهتم بالروابط مع السينما الإيطالية، بدليل إنه استعان بكاتب الموسيقى التصويرية الإيطالي فرانشيسكو لاڤانينو في “الناصر صلاح الدين”، لأنه كان متخصص في نوعية الأفلام دي تحديداً.

كذلك الكتابات المعتادة عن يوسف شاهين بتهتم بتحليل مجموعة من أفلامه المعروفة بإنها فنية وقيّمة، ولكن مابتهتمش بإجمالي إنتاجه، بما في ذلك الأفلام اللي تُعتبر تجارية زي “بابا أمين” أو “سكوت… إحنا بنصوّر” مثلاً، مع إن شاهين نفسه ماكانش عنده مانع يتحرك بين عوالم الأفلام الفنية والتجارية، العالمية والمحلية، المهرجانية والميلودرامية. وجود الخانات دي بتخلّي الناقد يغض النظر عن إنتاج شاهين التجاري عشان مايبوّظش صورة المبدع العبقري، رغم إنها ماكانتش في دماغ المخرج نفسه، لأن اهتمامه بالسينما كان منفتح على عالم أوسع من الأفلام اللي النقاد بيركّزوا فيها.

إذا تخطينا الحدود الفكرية دي زي شاهين نفسه، نقدر نفكّر في شاهين مش بس كفنان ومبدع، وإنما كمان كبني آدم عاش واتنفس وأنتج في مجتمع وظروف تاريخية محددة بدون ما يستسلم للبخت والقدر، لأنه حاول يتجاوز حدود الخانات اللي النقاد والفنانين والمثقفين حاولوا يحصروه فيها، ونجح في النقطة دي. قدرة تجاوز الخانات الثابتة والتصورات المسبقة هي تحديداً اللي خلّته متميز، بالإضافة للعوامل الشخصية والاجتماعية اللي سندته في مشواره، من أول ولادته في الإسكندرية، لغاية دراسته في أمريكا وصعوده جوة الصناعة السينمائية المحلية والعالمية. اللي بيميز شاهين في المشوار ده مش مجرد قدرات فنية أو اجتماعية خارقة، وإنما قدرات بشرية للتفكير في العالم برة صندوق العلاقات الجمالية والتقنية والفنية اللي بتحصر التفكير في الفنانين اللي زيه.

فالسؤال في الواقع مش إزاي الجماليات والتقنيات والظروف التاريخية والسياسية والاقتصادية سمحت بظهور بني آدم زي يوسف شاهين، وإنما إزاي نقدر نشوف حياة يوسف شاهين كنموذج لتخطي الحدود بين الجماليات والتقنيات والظروف والتاريخية والسياسية والاقتصادية دي. عشان الواحد يحقق الطموح ده، ماينفعش يدرس شاهين في حد ذاته وكأنه بني آدم استثنائي بالفطرة، وإنما لازم يدرس السينما وكأنه يوسف شاهين نفسه، ويتابع تحركاته وخطواته بين أفكار وعوالم تبدو وكأنها بعيدة عن بعض. الغرض مش إننا نشرح عبقرية يوسف شاهين ظهرت ليه وإزاي وفي أي سياق، وإنما إزاي حياة الشخص ده بتفتّح عينينا على نوع أوسع من دراسة الأعمال السينمائية.

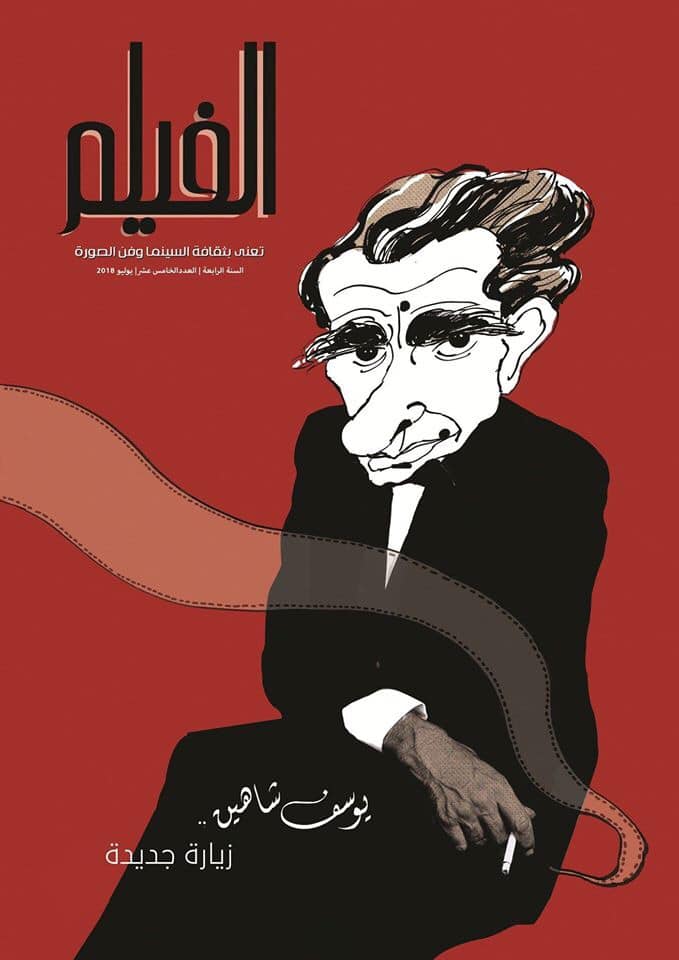

نُشر هذا المقال في مجلة الفيلم، العدد 15، سنة 2018